はざまいちじくが美味しいと言われるのはなぜか?

その自然的な要因に迫るシリーズ第2弾です。

3つの理由に分けてお届けしています。

引き続き進行は対話形式で進めさせていただきます。

やり取りが煩わしい方は目次よりまとめ項目へジャンプしてください。

※文中に「いちじく」、「イチジク」とで表記の揺れがございますが、ひらがなでは読みづらいところはあえてカタカナにしておりますのでご了承くださいませ。

目次

プロローグ

ゆき

園長!

記事トップの私のイラスト、露出が少し多くないですか?

短パンなんて作業着に無いですよ。

AIって人の想像を超えるときがあるみたいで、オーバーオールで短パンなんて思ってもみなかったんですよ。

あ、このスタイル面白いわと思ったので選んでみました。

ゆき

まぁかわいいから許せちゃいます。

でも!土器川はこんなに水なんて流れてないですよ。常に干上がってますからね!

干上がってるリアルな川なんて描いても残念な気持ちになるだけじゃないですか。

それはそうと、瀬戸内の河川は表層水が少なくて、伏流水がメインになっているところが多いですね。今回のお話はこれに関する内容が出てきますよ。

常に流れ、湧き出る水

ゆき

そういえば、羽間の農園に来るといつも水路に水が流れてますね。

香川県では珍しいみたいですね。

高松から来た人は皆さま驚いていらっしゃいます。

ゆき

水が豊富っていうことですか?

そうですね。ため池からの表層水に加えて、土器川からの伏流水が来ているようで地下水にも恵まれていますね。

これが羽間の立地です。

ゆき

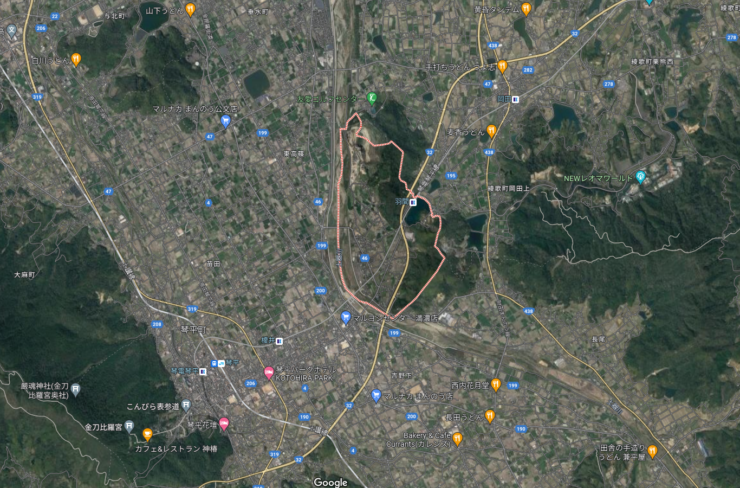

えっと、真ん中の赤の囲いが羽間地区ですね。

土器川がくの字に曲がったところで、山と川に挟まれた地域なんですね。

川は南の琴南側から丸亀城がある北へ流れていると。

あとは、金毘羅さんとレオマワールドが近い!

昔の地名は「狭間」だったとか。町立図書館の郷土史でちらっと見かけた記憶があります。挟間だったかも。もう一度確認してみましょうかね。

そしてこの立地条件。

「土器川の伏流水が山にぶつかって水が湧いてくるんだ」というお話を近所の農家さんから聞いたことがあります。

ゆき

香川の平野で湧き水ですか?!

激レア!水ガチャ当たりましたね‼

水ガチャ??

ゆき

そうそう。当たりってこと。親ガチャとか言うでしょ?

水ガチャと言われれば、歴史的に見ればあるかもしれませんね。

これもご高齢の農家さんから聞いた話ですが、昭和14年に大干ばつがあったそうなんです。

田んぼに水を張れないような水不足の中、隣の地区では「土瓶(どびん)水」といって、稲にヤカンで水をやっていたそうです。

絶対に枯らせたくないところを区切って、そこだけヤカンで水をあげて育てるという。。

ゆき

え、、

稲ですよね?水を張って育てる稲にヤカンで水やりですか??

結局その年はほとんどの地域でお米が取れずに大凶作となったそうです。

近所のおじいさんの言うことなので客観的にはどうなのだろうと調べてみたら資料がたくさんでてきました。

ゆき

羽間は大丈夫だったんですか?

このような状況でも枯れなかった湧き水があったそうで、その水系を利用できた田んぼは豊作だったそうです。水稲は水さえあれば雨が降らない方がよくできるという実例ですね。

現在は香川用水ができて、そのような悲劇は避けられています。

ゆき

水は命の源泉、、

大切にしなくちゃですね。。

ゆき

それにしてもご近所農家さんの情報ネットワークってすごいですね。。

でも香川って、お米だけにしか水路の水を使っちゃいけないとか、井戸を掘ったらダメとか厳しいルールがあるって学校の先生が言ってた気がします。

「野菜のほ場へ水路の水を引こうとすると怒られる」という話は聞きます。そういう目にあった人は「全米至上主義の長老が…」と不満を漏らしていましたね。

井戸についても地域によっては制限があるという資料を読んだことがあります。

私たちのところは幸いそういった話は無いですね。。

適切なタイミングと十分な水やりでいちじくの品質を高める

ゆき

前回、いちじくを良く育てるためにはたくさんの水が必要だって教えてもらいました。

はい。本来いちじくは乾燥にめっぽう強くて、雨が全然降らなくてもなかなか枯れないそうです。

とはいえ、乾燥が続くと生命維持のために実を落としたりするように、果実の品質は落ちます。

みずみずしいいちじくを作るためには適切な潅水が不可欠ですね。

ゆき

水を使いたいときに使える環境って、実は恵まれているんですね。

羽間は水路の水が常に流れてくれているので、イチジクへの水管理はやりやすいですね。

水路の水が流れなくなった場合でも、井戸水でしのげるという安心感もあります。

安定した作物生産には欠かせない条件です。

ゆき

安定した水の供給を受けられることによって、安定した品質の果実を毎年作れる。

この安定感が産地化を促して技術の伝承につながったということですね。

今回は私見の部分が色濃くなりますけれども、案外忘れられがちな視点だと思っています。

外から来た人間として、私はそのような印象を持っております。

さくっとまとめ

- 羽間は表層水・地下水ともに豊富。

- 高品質を保つための十分な潅水を適切なタイミングで行うことができる。

- 安定した生産を継続することができ、産地化・技術の伝承につながった。

ゆき

技術の伝承の部分は「人」によるところが大きいですね。

羽間のレジェンドさんがいてくださったから今があるということを忘れちゃいけないですね!

1 件のコメント